六代目ブログ

修理・張替

伝統発信ブログ

「味噌六太鼓」の誕生の物語り。~そこにあった「奇跡」とは!?~

こんにちは、六代目彌市です(^^♪

令和7年のお盆休みも

間もなく終わろうとしていますが、、、

みなさんいかがお過ごしでしょうか?

さて、

この時期は各地の『夏祭り』も終盤戦。

我々の地元岡崎の

『岡崎城下家康公夏まつり』も、

昨年は台風の影響で叶わかった

『味噌六太鼓』の担ぎ上げが、

6年ぶりに伝馬通り会場へと戻ってきて無事開催♬

実は、今年も

当日の天気予報は、

ほぼ100%の確率で「雨予報」だったんです(*´∀`)♪

それが、

なんと!?

フタを開けてみれば、

ほとんど雨に降られることなく無事に開催♬

天気予報の「精度」って

年々高まっていると言われる中、、、

こんな奇跡って本当に起こるのだろうか(*´∀`)♪

思い返せば、

この『味噌六太鼓』が誕生した時も、

「奇跡」の連続だったな、、、

今日は、

あらためてそんな『味噌六太鼓』が、

この岡崎の地で

いかにして『誕生』したのか!?

「味噌六太鼓」の誕生の物語り、

お届けしたいと思います♪

何か、モノゴトが誕生する瞬間だったり、

何か、世の中が動き出す瞬間って、

必ずそこには、

幾多モノ『奇跡』が存在するのです。

これはフィクションではありません。

すべて真実の物語り。

———————/

「味噌六太鼓」誕生の物語り。

~そこにあった『奇跡』とは!?~

———————/

お話ししたいと思います♪

「味噌六太鼓」誕生の物語り。

~そこにあった『奇跡』とは!?~

私はご存知、三浦太鼓店の六代目。

仕事柄、ありがたいことに

地元「三河地域」の祭礼のみならず、

今では「全国各地」のお祭りの太鼓を

作らせていただいています♪

・今年はなんと!遠く青森「ねぶた祭」出陣の『出世大太鼓』の張り替え。

そんな、各地の祭りに行く度に、

いつも強く感じていたことがありました。

それは、

その「地域」には、必ず!

その「地域にしかない魅力」が祭りの中にあるということ。

どういう事かというと、

魅力ある地域の「祭り」というのは、

必ず、その「土地」で育まれた

『文化』が土台にあって祭りができているということでした。

その「土地」にあるモノが土台になった祭り。

言い換えるなら、

その「土地」にしかないモノが土台となった祭り。

魅力ある地域の祭りには、

必ずその地域にしかない「文化」が土台にあって、

それこそが「祭り」そのものだったのです。

そんな魅力ある祭りを、

いつか地元岡崎でも作りたい!!

そして、

そんな魅力ある祭りは、

どうやったら作れるのか??

この壮大な『問い』を抱いてしまったことが、、、

すべての始まりでした。

そして、いよいよ

「味噌六太鼓」誕生に欠かすことができない

キーマンと出逢います。

それが、この方!

地元「岡崎」を、「祭り」をこよなく愛する「祭り男」の本多さん!

地元岡崎愛に溢れ、

そして「祭り人魂」に溢れる本多さんが、

いつも、私に

投げかけてくれる「メッセージ」があったんです♪

———————/

三浦くん!

いくら祭りと言えども、

ただ単に人が集うだけの「イベント」じゃなくて、、、

ここ岡崎にしかない!

言うならば、「岡崎固有の文化」でつながる喜び!

そんな祭りを作りたいんだ!

———————/

先にもお伝えした通り、

私自身も仕事柄、全国各地の「祭り文化」に触れる機会があって、、

そんな祭りの中にある『魅力』に触れてきたからこそ!

本多さんの言いたいこと、

私に問いかけてくれるメッセージの「真意」が何なのか?

とても深く突き刺さってきたのでした。

じゃあ、

それは一体、何をどうしたら実現できるのか、、、、

指をくわえて待っていても

祭りはやってこない!!ということで、

まず、私が

本多さんと共にやり始めたのが、

「全国各地」の魅力ある祭りに実際に足を運んで

・そこにあるモノ

・そこで感じられるモノ

少しでもヒントにつながる何かを得ようと

全国各地の祭りを観に行くことにしたんです。

そして、

いくつかそんな各地の祭りへ出向く中で、

いよいよ!後の

「味噌六太鼓」誕生のルーツとなる!

愛媛県は四国中央市「土居町」の秋祭りと

出会うことになるのです。

実は、この祭りとの出会いは

この地域の祭りで使われる「長胴太鼓」を、

我々三浦太鼓店が作らせていただく事になったのがキッカケでした。

そもそも遠く、愛媛県から

なぜ??

わざわざ愛知の三浦太鼓店へご依頼いただけたのか?

そこには、

並々ならぬ地域の方々の「太鼓の音」に対するこだわりがあって、

そこまでのこだわっている太鼓の「音」♬

果たしてどうやったら、

職人としてその『音づくり』を実現できるのか?

「音」という目には見えないけれど

確かに存在する唯一の答えを導き出すためには、、、

これは、

一度現地に行って、

その祭りの音を体感するしかない、、、

そう思い、この祭りを訪れ

その時、感じた「感動体験」こそが!

いよいよ味噌六誕生につながるキッカケだったのです。

この地域の祭りは、想像を遥かに越えるモノでした。

何が越えるのか!?

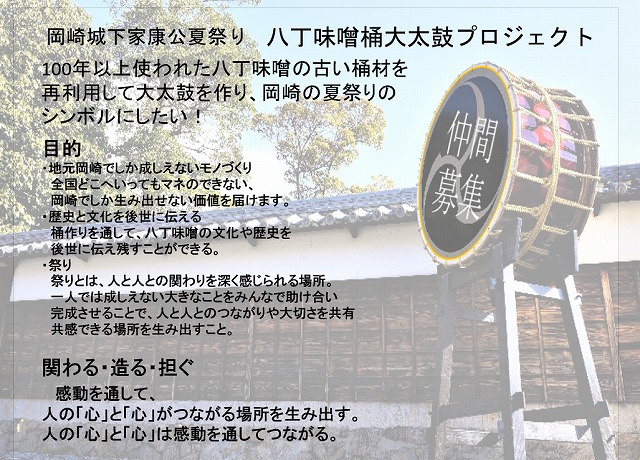

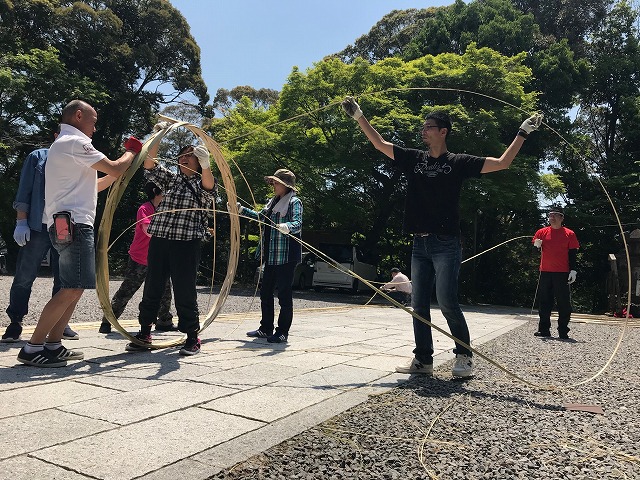

まずは、この「太鼓台」と呼ばれる

神輿の巨大さ!

・台の中心に「太鼓」を据えた、太鼓台と呼ばれる巨大なみこし。

担ぎ棒の長さは12メートル!

幅は4メートル!

高さ4.5メートル!

その圧倒的スケールだけでなく!

何と!重さ!?

2.5トンもあるのです( ;∀;)

あまりに巨大で重い「太鼓台」を

人のチカラのみで担ぐのですが、

「担ぐ」と言っても、

カンタンに担ぐコトなんてできません!

100人の成人男性が、

「全身全霊」心とチカラを合わせ挑戦するのですが、

これが、何と!?

100人いても、カンタンに担ぎ上がらないのです。

何度も何度も、挑戦し、

・「指揮者」と呼ばれる太鼓台の上に登って指揮をする人。

・「太鼓」のリズムで、それを先導する叩き手の人。

・土台で支える100人の「担ぎ手」男衆。

そこに集う全ての人々の、

・息

・心

・魂

が「一つにつながった」瞬間!!

これまで味わったことのない

「感動体験」がありました。

それが、これです↓↓↓

この時、私の全身に走った「衝撃」と「感動」は

今でも昨日のことのように覚えています。

あぁ、

一人で出来ないことも、

心ひとつにし、

人と人とが本気でつながりあえば、達成できるんだ!

この祭り!

必ず何かヒントになる!

そう強く、感じた私は

翌年、再び「本多さん」を連れて祭りに行く事にします。

2016年のことでした。

この祭りにあるモノは何か?

この熱狂と魅力の根源に何があるのか?

四国からの帰りの車の中で、

私と本多さんは、

互いに感じた「何か?」はあったモノの、

その『答え』までは導き出せず、、、

悶々としながら岡崎まで帰ってきました。

そんな、ある日の事。

私の日常である、「太鼓づくり(桶づくり)」をしていて

ふと、思ったんです。

2016年より、自社で内製化しはじめていた「桶胴づくり」。

もし、この「桶」が

地元岡崎の「八丁味噌」の仕込み桶の材料で作る事が出来たら?

この地にあるモノを活かした祭りになるのではないか?

なぜ?ここで突然「八丁味噌」が出てきたのか?

と言うと、

実は、何年か前に

八丁味噌さんからこんなお話しをいただいていたんです。

———————/

八丁味噌の「仕込み桶」として使用している桶は

古いモノで、およそ寿命が150年から200年。

さすがにそれ以上のモノとなると

朽ちてきてしまって「仕込み桶」として使えません。

これまで、

そうして使えなくなってしまった「古い桶」は

特に活用方法もなく、、、

残念ながら「廃棄」してしまうだけです。

地元の企業さんで、

何か有効的に使っていただけるのであれば

お譲りしますのでお声掛けください。

———————/

これは、

何年も前からいただいていたのですが、

当時は、そうは言っても

なかなか良い活用方法と結びつかず、、、

頭の片隅にそんな話が

あっただけだったのですが、、、

それが、ある時、

ふと!!

私の「頭の中」で突然つながって行くのです。

もし!?

この古い桶を再利用して

太鼓ができたなら、、、

ずっと私たちが思い描いてきた、

この「地にあるモノ」を活かした祭りができるのでは??

ないモノを求めるではなく、

あるモノに気づくという「感謝」こそが、祭りの本質。

早速!八丁味噌さんに連絡をして

廃棄される予定の古い仕込み桶を魅せてもらう事に。

とはいえ、200年という長きに渡って使用され

その役割を終えた仕込み桶。

言われる通り、

さすがに朽ちている部分がほとんどで、、、

再利用といっても

使えるような材ではなさそうな状況でした。

さすがに、難しいか、、、

諦めかけたその時、

唯一!その中に使えそうな板を見つけたんです。

それがここ!

↓↓↓

それが、「底板」だったんです。

八丁味噌の仕込み桶は巨大で、

実際に味噌を仕込み、

石積みをすると総重量が「6トン」にもなるそうです。

その重量を支えるための「底板」は、

とても「厚く」良い材料が使われていました。

・役割を終え、バラバラにされた「底板」は厚くて良い材料だった。

ここで、もう一つの『偶然』が重なります。

我々が、日々太鼓づくりで使っている素材は「杉の木」。

そして、八丁味噌の仕込み桶として

使われていたその材料も、

同じく「杉材」だったのです!

加工に慣れたその素材、

『底板』の部分なら再利用できるかもしれない!!

さっそく、

その「底板」部分を八丁味噌さんから譲り受け、

太鼓用に使えるのか!?

製材してみると、、、

それはそれはキレイな「木目」が蘇ってきたのです。

これなら!太鼓が作れる!

※「底!」が味噌だったんです(笑)

確信した私は、

いよいよ本多さんに連絡します。

———————/

本多さん!

我々が作っている「桶太鼓」。

もしかしたら、

八丁味噌の古い桶を「再利用」して

太鼓を作ることができるかもしれない!

———————/

そう伝えると本多さんが

こんな質問を返してきたのです。

三浦くん!

それってどのくらいの大きさの太鼓ができるの?

と、、、、

私は、即答で!

八丁味噌の仕込み桶と同じサイズの「巨大」な桶太鼓ができます!

と返事をしました。

すると本多さん、

もし!本当にそんな太鼓ができるなら!

それを、

担いじゃえばいいじゃん!

( ;∀;)( ;∀;)

あの時、本多さんと一緒に行った、

四国の祭りの「熱狂」と「感動」。

それを、

担いじゃえばいいじゃん!

と、突然言い出した

本多さんの一言で、、、

我々が目指し続けてきた

「祭りのカタチ」がハッキリと見えた瞬間だったのです。

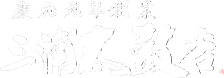

これは、まだ「味噌六太鼓」が誕生する前に

本多さんが作ってくれた妄想の企画書です↓↓↓

本多さん!それだ!

それだ!

それだ!!!!!

それだ!!!!!!!!!!!!!!!!!

まだ妄想の段階ではあったものの、

全てが、つながった瞬間でした。

人は、頭の中で「想像」できたモノは必ずカタチにできる。

言い換えれば、

「想像」できないモノは、

この世にカタチとして現れる事は絶対にないのです。

本多さんと私の妄想は、

いよいよ「プロジェクト」として動き出します。

まだ、太鼓もできてない、、、

まだ、祭りもできてない、、、

何一つカタチにする前でしたが、

私と本多さんの頭の中で

完璧なほどに「妄想」できてしまった以上、

あとは、その妄想を逆算するかのごとく

一つずつカタチにしていくだけでした。

いよいよ「妄想」をカタチにして行く!

いよいよ、プロジェクトが

実際に動き出し、、、

あとは、

一つずつ「カタチ」にしていくだけ。

ただし!

その「カタチ」にしていく中で、

私がどうしてもこだわったことがあります。

それは、

私一人で作るのではなく、、、

多くの人達に「協力」してもらいながら太鼓づくりをするということ。

あの時、

四国の祭りで感じた感動体験。

それは、

祭りを通して、人と人とがつながる「感動」。

そして、

それはどうすれば実現できるのか?と言えば、、

一人のチカラでは成しえない

「大きなモノ」に挑戦する過程の中にこそ!ある。

・一人では成しえないモノの中にこそ、本当のつながりが生まれる。

本多さんに、最初に聞かれた

———————/

三浦君、八丁味噌と同じ

巨大な太鼓ができるの?

———————/

という問いに、即答で

できます!

そう答えたのは、

できるとか、できないという事じゃなくて、、

巨大な大きさにすることで、

たくさんの人たちの協力と繋がりを作る事ができる!

そう考えたからだったのです。

実を言えば、、、

それまでそんな「巨大」な太鼓!

一度も作ったことがなかったのです( ;∀;)

なのに、なぜ?

できる!

と答えたのか。

それは、

先にも伝えた通り、

一人では成しえない事に挑戦することこそが

人と人とを繋げ、

文化を育む「祭りの根源」であると感じていたからです。

そうやって、

この「味噌六太鼓」は

たくさんの方々の「協力」と「ご縁」、

そして、

あたたかいご支援をいただきこの地に誕生したのです。

あの時、四国の祭りで感じた、

人と人とがつながる感動体験。

その『感動』をもとに、

地元岡崎にある「資源」を見つけ、

つながり、

カタチになったのが「味噌六太鼓」なのです。

長年、地元岡崎の食文化を支え続けた

『八丁味噌』の「底板」が、

今度は地元岡崎の祭り文化を支える『太鼓』となるなんて、、、

一体だれが想像できたでしょう。

———————/

味噌六で一つになる。

———————/

これは、

我々の祭りが目指す一つの『ゴール(目的)』です。

現代社会は、地域との関わりもそうですが、

家族ですら「核家族」となり、

その関係性が希薄になりつつあると言われています。

なぜ?

関係性が希薄になるのか?

それは、現代人は、

どこか「自分一人のチカラ」で生きているいると勘違いしてしまうから、、、

と、私は思っています。

だからこそ、味噌六太鼓で「つながる事」の意味は、

決して、一人ではない。

人と人とのつながりを感じることの意味なのです。

そして、

その感動体験の「その先」は、、

それぞれの人生に持ち帰って、

きっと次の何かにつながって行くはず。

そう、

私自身がそうであったように。

最後に。

味噌六太鼓が掲げる「葵のご紋」には、

戦国の世に終止符をうち、「天下泰平」を成し遂げた、

徳川家康公の願いのごとく、

どれだけ、時代が変わろうとも

変わらぬ「天下泰平への願い」が受け継がれているのです。

『祭り』とは何か?

『文化』とは何か?

つながる事の意味、

そして感動体験のその先にあるモノとは何か??

それを、問い続け、

行動し続けた結果、

この「味噌六太鼓」は岡崎の地にに誕生したのです。

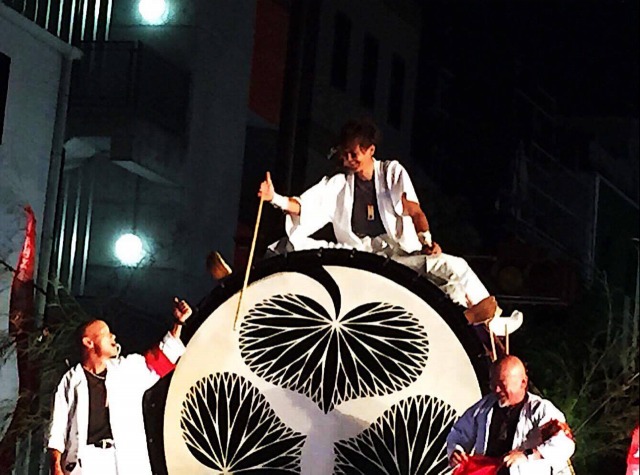

初めて、

味噌六太鼓が担ぎ上げられる瞬間。

太鼓の上に乗り、

本当に、本当にカタチになったんだ、、、

一人そう感動し、

ふと本多さんの方を見た瞬間。

目と目が合ったその瞬間の奇跡の写真が残されています。

この時、互いに

言葉こそ交わさなかったものの、

互いに感じた「心の感動」は

人生の宝物です。

だからこそ!

味噌六太鼓の響きは

人の心に感動を響かせてくれるのです。

さて!

味噌六が誕生して

早くも8年が経ちました。

コロナも経験し、

祭りの形も様変わりしていく中、

それでも、

毎年、祭りに関わる様々なメンバーが思考を凝らしてくれていることに

あらためて

心から感謝申し上げます。

また!来年

岡崎の祭りで会いしましょう♪

お問い合わせ・資料請求

お問い合わせご質問は、商品に関する事・価格に関する事

どんな事でも結構です。お気軽にお問い合わせください!

下記フォームにて24時間いつでもお気軽にどうぞ!

お電話でのお問い合わせは、営業時間内で承ります。